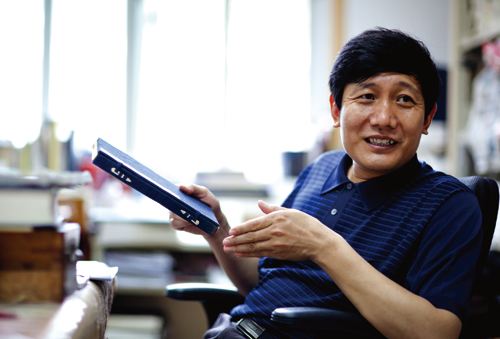

杜泽逊,长江学者特聘教授,博士生导师,全国古籍整理出版规划领导小组成员,现任山东大学儒学高等研究院副院长、尼山学堂班主任。近日,杜泽逊获评“山东省十大师德标兵”。

常常在中心校区的校园里遇到杜泽逊。他常穿一件白衬衫,有时会挎一个单肩包。他上身微微前倾,步伐颇快,仿佛总是在赶时间去做什么。

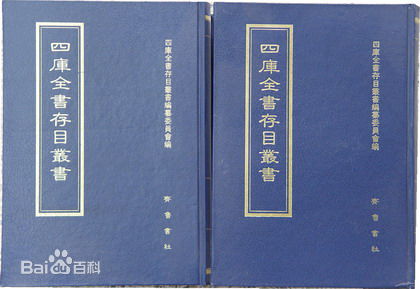

对杜泽逊有所了解之后,又觉得他仿佛永远都不会着急。他曾经用15年的时间做《四库存目标注》,《清人著述总目》至今也已经做了12年。多年前,两个项目时间冲突,因而必须搁置一个,他在一次采访中说:“稍微安慰的是反正可以做一辈子,所以不着急。”

再了解一些,才发现他真的在赶时间。手机里的日程表密密麻麻。采访的前一星期,他在北京参加会议,晚上还在暂住的酒店里为一本书作注。

学贵在恒

只要在济南,杜泽逊最常去的地方是“校经处”,在老晶体所南楼。从楼梯口进去,曲曲折折,绕好几道走廊转好几个弯才能找到。这是一栋旧楼,天花板很高,灯光暗淡,夜晚有时看不清楼梯,但是这些于他并无妨碍。十年寒来暑往,他的脚已经记住了每一级台阶的样子。

校经处在三楼,打开门,第一眼看到的是满桌的书,环视四周,是满架的书。书籍摆放并不似许多附庸风雅的人家的书房那般规整,歪的、斜的,正的、躺的,敞开的、扣放的……每一本都像是刚刚才被人翻阅过。学生在书架上找书,杜泽逊见他找不到,便主动问他在找什么,随即说了一个位置,学生一看,果然在那里。

校经处环境有些简陋,却能使人安静。门口贴了一张杜泽逊在2014年写的敬告:“校经处修整一新,工作条件稍有改善,现已开学,希望各位同人继续发扬艰苦奋斗的精神,做好《十三经注疏汇校》工作……校经处工作严谨繁忙,务请节制闲话。”即便不做要求,这里的环境也会使人不由自主地放轻脚步、放慢语速、压低声音。

校经处每天早上6:30开门,晚上10:30关门,寒暑假期间每天依然有人在,有时还会有学生在这里通宵做研究。《十三经注疏汇校》项目由杜泽逊牵头,带着二十几个学生,需要十几年才能完成。在他看来,学术工作就像走路,前人走了五十里,他再走五十里,后人再走五十里,是要大家接续着共同努力的。

李振聚2008年起跟随杜泽逊读硕士,今年博三。关于校经的意义与收获,他说了很多,他享受这种探索新知的乐趣。他形容杜泽逊像堂·吉诃德:“骑着一匹瘦马,提着一杆长矛,行走在空旷的原野上,孤胆英雄。为什么是英雄?因为他不是王者,没有权力,也不追求那个,英雄都有点理想主义的气质。”

英雄主义的气质,是有崇高的理想,并因此产生韧性和奉献精神。

在主持《清人著述总目》时,为了确保正确,杜泽逊找了360余人帮忙做资料长编。开始工作之前,他与这360余人分别单独联系,针对个别数目的特殊情况,他又专门拟定细则、亲自抄写须知,找具体做这项工作的人面谈,逐条说明,再让对方当场试试,这才放心地让他拿回去做。大家做完后,他还要清理、编号、做登记……稿子一交来,他就提回家,每天不断往家里运,后来家里放不下,学校找到房子,就请搬家公司搬到了工作的地方。长编总共做了130万条,重达几吨。做项目的过程中,经费不够,他就从家里拿钱补贴,等下一批经费来了,就把垫付的钱报销,报销后没经费又开始垫,而且越垫越多。

李振聚说:“菰芦深处有人行,很庆幸有人带领我们走。虽然路上有坎坷泥泞,但是路的尽头有真经;虽然我们不一定走得到,但是至少前进了一步。”

即之也温

在学生的心目中,杜泽逊是一位“望之俨然,即之也温”的师长。前半句说他做学问严谨严肃,后半句说他待学生温和可亲。大家私下里称他为“男神”,颜值高、学问高,受到推崇。他也爱学生,有一年春节,他来上班时,想到学生的问题、人才的问题,就此提笔给校长写了一封信。一位尼山学堂的学生说:“我们和杜老师之间深厚的师生情谊,用语言是无法形容的。”

去年,尼山学堂第一届学生毕业。毕业典礼的前两天,电视台到尼山学堂教室,趁课间休息时现场录制他对毕业生的寄语视频。当时学生们都在,短短的几句话,使他数度哽咽,反复三次才录制完成。他说的是:“因为同学们聚在这里,我才有了一份体面的工作,有尊严地活在世上。因为有同学们的监督,我才远离虚伪,追求真理。希望同学们毕业以后,活得更有尊严、更体面。”

用他自己的话说,每到送别毕业生,都会有“严重的情绪波动”。他和研究生一起做科研项目,几乎每天都见,感情自不必说,尼山学堂开办以来,他也倾注了很多心力。

身为尼山学堂的班主任,每年入学之初,他都与大家拍一张合影,回到办公室就对着照片认清每一个人。从开学第二周起,他开始约学生到校经处详谈,每天谈两到三人,询问他们的家乡何处,父母做何工作,来尼山学堂的打算,未来想要研究的方向,还有什么困难,等等。了解后,他因材施教,针对每个学生的特色在专业上提出建议,学生遇到困难时,他不遗余力地帮他们解决。

尼山学堂每年举行论文报告会,学生在大二、大三时分别要作一篇大论文,他就根据学生提交的题目,从校内外甚至境内外为他们联系到最合适的导师。

平时如果学生遇到难事或有疑问,他会停下工作,和他们聊两三个小时。杜泽逊语速不快,逻辑清晰,谈话时会直视对方的眼睛,似乎这一看,就能判断出对方是否听进去了,懂了多少。然后不疾不徐地重新遣词酌句,摆事实讲道理,直到让你听明白为止。

前不久,大四学生面临保研推免,他关心每一个同学的去向,大家都有了着落他才放心。尼山学堂2013级本科生袁茵就为研究生报哪所学校而犹豫,为此找到杜泽逊。杜泽逊“和蔼、坦诚,把道理讲得很清楚”,如一阵清风吹散了她心中的迷雾。

有一件事让尼山学堂2013级本科生张鸿鸣感慨万千。上次论文报告会之后,他请杜泽逊看看自己写的论文。“因为其间杜老师还不断有其他事情,论文断断续续地改了一个月。”张鸿鸣回忆,“有一天在项目组,杜老师对我说,论文已经看完了。”接过论文,他非常吃惊——纸张的空白处写满了修改内容,正面塞不下更多字了,反过来一看,背面还有。他说:“我没有想到。杜老师这么忙,而且只是一篇本科生论文,他还看得这么认真、这么仔细。”

对待学生,杜泽逊向来认真。十几年前,他开了文献学课程,每周连续上四节课。每次,他都用整整一周的时间备课,平均每周要写一本讲义,一本一百页。一个学期下来,就形成了《文献学概要》的初稿。书中有他多年积累的经验和个人体会,所举的例子都是他亲自摸索过的。他讲课旁征博引,生动有趣,学生们自然爱上他的课。

师承大义

杜泽逊师从文献学泰斗王绍曾先生22年,王先生对他身教多于言传。

1981年,王绍曾先生以71岁高龄做了结肠癌切除手术,手术后不久即开始著述。在73至90岁期间,他完成了浩繁的《清史稿艺文志拾遗》。杜泽逊回忆,王先生每天都要去山大图书馆四楼古籍部,上午下午都去工作,晚上还要加班。在衰朽之年,抱病弱之躯,竟完成了多个有重大意义的项目,所知者无不称奇。据称,王先生听闻爽朗一笑:“因为我有一帮非常得力的学生。”他说:“我不会有‘坠绪茫茫,孰继吾业’之叹,因为我做的最重要的一件事,就是培养了一批人。”春蚕默默,桃李蓁蓁。

“王先生说教不多,通过把前辈的故事讲给你,你自然就知道应该学什么、做什么。”张元济、高亨……讲课时、闲聊时,一个个真实的故事对杜泽逊产生了潜移默化的影响。

王绍曾先生是张元济先生的学生,“朝夕侍坐,获聆绪论”,张元济先生对他的影响延续了一生。张元济先生曾在戊戌变法时受光绪召见,进言办新学堂,储人才、图富强。在朝不保夕的战乱中,他不甘中国人为日本人所轻,在66岁时重返商务印书馆主持复兴工作,他说:“平地尚可为山,元济一息尚存,仍当力图恢复。”战火中,他倾尽心力校勘《百衲本二十四史》,为此视力严重受损。1937年国难日益深重之时,他将古代侠义故事编写成《中华民族的人格》一书,以此唤醒国人。新中国成立,张元济先生已是耄耋之年,他得了中风,半个身子不能动,仍继续着编校工作。以国为家,气节长存。

转眼换了一个时代,不变的是教育的职责和使命。如今,是杜泽逊在为学生们传授知识,带领他们勤勉校书,并指引他们在这个选择更多、诱惑更多的时代走正道、守正义。“我的老师怎样培养我的,我就怎样培养学生。”

杜泽逊为尼山学堂开设了一门修身课,用的是蔡元培的书。这本教材选择颇为讲究,“作者必须是心里装着国家、民族的高级知识分子,自己先得是表率”。只有这样的人,才有资格教人“修身”。课程内容,并非教人独善其身,而是以大德大才兼济天下。课上,杜泽逊经常向学生提问:“什么是义?”他自己的答案是“舍己为人”,强调“舍”字。

李振聚读研二时,写了一篇关于清代藏书家的文章,他首先投稿到上海《图书馆杂志》,期限内无回音,又转投到国家一级期刊《文献》杂志。一个月后,他同时收到了两家杂志的录用消息,而他只能选择一家发表。他给《文献》回信,请求撤稿,并解释了其中原因是“向《图书馆杂志》投稿在先”。选择更好的杂志分明无可厚非,他却说:“这是一点小小的信用,我要遵守。”后来,杜泽逊指导他写了一篇水平更高的论文,顺利发表在《文献》上,杂志社给他高度评价。

就在前不久,张鸿鸣放弃了北大直博名额。今年北大原只有一个直博名额,他是第二名,之后直博名额增加为两人,他却选择了放弃。究其原因,是之前联系的导师不能带博士,如果直博,则必须换导师。张鸿鸣说:“这位老师对我很好,给我很多鼓励,我去北大送材料时,他还亲自到校门口去接。”北大直博的诱惑力不可谓不大,他不是没有犹豫过。他短信询问老师的意见,杜泽逊回复:“人这一辈子可以穷困潦倒,但是不能忘恩。”

正如尾生抱柱、郭伋夜宿,如今人们听闻,态度大多是带着不解的钦佩,甚至是掺着戏谑的怀疑,很少有人再沿着这样一根准绳去做事。做学问就是做人,杜泽逊常说起“境界”这个词,境界高自然看得远。在选择与诱惑面前,他教学生坚定地守在“义”的那边,又如一棵大树,在高处默默为他们撑起一片天,指引前路,兜住后路。

生有涯而知无涯,杜泽逊用“接力走路”来形容做学问,其实道德文章于他皆如此。他说,我们生来就享受前人创造的东西,要让世界经过我们的创造,在原有的基础上有所提高,应该把更好的世界交到下一代手中。他无意间解开了文章一开始关于“矛盾的时间观”的疑惑——不急,是因为功不唐捐,他培养着可担重任的学生,学问也会一代代做下去;急,出于他对自我的要求,要把更多更好的成果留在当下。

记者手记:故纸堆里有什么?我还是不知道。但是,通过与杜泽逊和他的学生们的接触,我看到了他们对待学问的态度,以及由此延展而来的对人生、对社会、对家国的态度。他们在校经处工作,专注安静,忙而有序,仿佛怀揣古朴匠心。他们知道最后未必会在自己手上完成,但这没关系,功成不必在我,功成足矣。

写稿过程中,我上网查阅张元济先生、王绍曾先生的资料,读来感佩不已,不禁热泪盈眶。我不由得去想,中华文明是怎样绵延了数千年呢?或许就是这样吧,一代代心怀天下苍生的知识分子,和平时潜心学问,战乱时奔走呼号,他们站在精神的高处,亲身探索,传承着中华优秀文化。他们是举着火种,走在前面的人,他们要把一个更好的世界交到下一代手上。